|

|||||

|

|||||

|

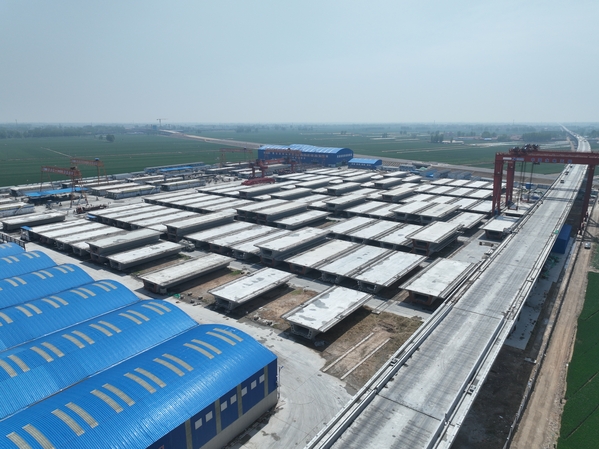

魯西平原的四月,春風掠過無垠的麥田,掀起層層綠浪。在這片孕育農耕文明的土地上,一座現代化梁場正悄然書寫工業文明的篇章——4月18日,隨著最后一榀箱梁在臨清智慧梁場完成澆筑,近百榀銀灰色箱梁整齊列陣,如鋼鐵琴鍵般靜臥大地。這里是速度與精度的戰場,是傳統與創新的交匯點,水電五局人以匠心為刃,在平原之上雕刻出南北通途的壯闊藍圖。 麥田里崛起“未來工廠” 作為國家“八縱八橫”高鐵網京港(臺)通道的核心段落,雄商高鐵站前八標以33.465公里的鋼鐵弧線,串聯起冀魯兩省的經濟動脈。其戰略支點——臨清制梁場,以206.7畝的恢宏布局雄踞山東段之首,單日4孔箱梁的澆筑效率、189孔存梁的龐大規模,書寫著“平原造脊梁”的工業美學。這座“鋼鐵夢工廠”承載著衛運河特大橋與聊城特大橋914孔雙線簡支箱梁的預制使命,包含32米箱梁829孔,24米箱梁79孔,非標梁6孔,錯落有致、整齊列陣,以千鈞之力托舉未來350公里時速的“中國速度”。 京雄商高鐵,這條縱貫中部南北的交通大動脈,不僅是地理版圖的連接線,更是區域協同發展的“黃金紐帶”。臨清梁場的大國工匠們,用國之重器點綴魯西滾滾麥浪的一望無際——從晨曦中智能機械的輕吟,到星夜下混凝土的悄然凝固,每一幀畫面都在詮釋:這里,正以鋼鐵為墨,澆筑著一卷改寫時空的“交通強國”長卷。 2022年初冬的臨清郊外,寒風卷著細雪,場長王崢巖站在一片空曠的麥田前,手中的規劃圖紙被風吹得獵獵作響。彼時的雄商高鐵站前八標,還只是藍圖上的幾道墨線,而臨清制梁場需要在這片荒地上,用18個月澆筑出914孔箱梁——相當于平均每天“誕生”近2孔百噸巨梁。 “這不是造梁,是造一座‘高鐵糧倉’。”動員會上,王崢巖的話擲地有聲。征地、清表、建廠,推土機碾過凍土,鋼筋加工棚拔地而起,206.7畝的荒野被切割成6個精密運轉的功能區。智能彎曲機的機械設備取代了人力的號子,混凝土攪拌站的全封閉設計隔絕了平原的風沙,BIM技術將生產線布局優化至毫米。當首臺智能鋼筋運輸車沿著地面操作員設定的軌跡滑行時,老工人趙師傅蹲在地上摸了摸反光標識,喃喃道:“這梁場,真要改天換地了。” 傳統工地長出“最強大腦” 首榀箱梁的澆筑夜,成了臨清梁場的“大考”。2023年夏,蟬鳴喧囂,鋼筋綁扎區的燈光刺破夜幕,技術團隊卻陷入焦灼——傳統工藝的效率瓶頸暴露無遺:人工綁扎誤差難以控制,模板拼裝耗時費力,混凝土養護全憑經驗。“必須讓機器學會‘思考’!”總工程師張達志帶著團隊扎進車間,將困局拆解成一道道技術命題。 自始至終這幫青年突擊隊員們心里清楚:創新不是錦上添花,而是生存法則。產研學一體化大背景下,智能化在臨清制梁場生根發芽。鋼筋加工區內,接觸網支柱基礎質量控制智能化工裝應運而生,工人師傅大大減少了返工的麻煩,鋼筋間距誤差被鎖死在1毫米內,徹底解決了侵限問題。混凝土澆筑平臺上,振搗整平一體機隨著激光導航緩緩移動,操作員緊盯屏幕上的密實度曲線,曾經6人協作成為1人操作,“人海戰術”化為“指尖掌控”;養護區內,物聯網傳感器將梁體溫濕度數據實時上傳云端,AI算法自動調節水汽噴淋,讓混凝土在“數字春風”中悄然凝固。預應力施工區,鋼絞線自動穿束裝置如靈蛇游走,將原本數小時的人工穿束大大壓縮,精度卻提升了不止一倍;數智管理上智能存梁系統能自動規劃最優存梁方案,讓箱梁配置有序統籌,精準施策,物資管理模塊通過物聯網實現了從采購到消耗的全鏈條追蹤,砂石分離機將混凝土廢料“吃干榨凈”,回收利用率再創新高。 最顛覆性的變革藏在模板區域。一臺打磨檢測涂油一體化設備,以機械裝置的“鐵腕柔情”完成三道工序:旋轉打磨頭清除銹跡,視覺傳感器掃描平整度,噴霧嘴均勻噴涂脫模劑。“過去12人輪班干的活,現在1人監工就行。”技術員鄧杰的日志里記錄著對比數據——單榀梁模板處理時間從小時計算壓縮至分鐘計時,精度更精益求精。 首榀梁靜載試驗時,1.2倍設計荷載下,梁體僅產生0.5毫米撓度。這組數據被刻入項目里程碑,也宣告著“毫米級精度”從口號變為現實。“就像給高鐵造‘脊椎’,容不得半點偏差。”梁場副總工張進偉的比喻,道出建設者們的執著。“這精度,甚至比繡花還苛刻。”他輕撫梁體光潔的表面,仿佛觸摸到中國建造的錚錚鐵骨。 在這幫姑娘小伙子的“發明清單”上,既有解放人力的自動化設備,也有優化流程的智能算法,更藏著讓外國專家贊嘆的"中國方案"。正是在這樣的不斷探索下臨清制梁場擁有了智慧大腦,9月12日通過國家工業生產許可證審查,順利完成取證工作,正式具備批量生產條件并架設首榀梁,還在真抓實干保架梁實戰中立了大功。在最艱難的2024年末攻堅期,項目團隊創下單月預制110孔箱梁的紀錄。彼時的梁場燈火徹夜通明,運梁車的轟鳴與機械臂的舞動,交織成平原上的“鋼鐵交響曲”。“那三個月,我們的微信步數天天霸榜,但看著梁陣一天天延伸,值!”施工員劉安元翻出手機里的舊照片,畫面里是孜孜不倦調試設備的團隊剪影。 丹心繪就時代經緯 春深時節,臨清梁場的箱梁陣列延伸向地平線,與返青的麥田構成剛柔相濟的畫卷。這些即將托起“復興號”的鋼鐵脊梁,不僅縮短著城市間的時空距離,更串聯起鄉村振興的希望——項目建設期間,當地農民在這里轉型為產業工人,多項創新工藝通過中施企的平臺播撒向全國。當最后一榀梁體被搬梁機緩緩托起,產業工人老周在朋友圈曬出技能證書:“沒想到五十歲還能當上‘智能建造師'!” 臨清制梁場內紅旗飄飄,結合“黨建+履約”設立的黨員責任示范區十分醒目,通過充分發揮黨員先鋒隊、青年突擊隊模范帶頭作用,依托省部級重點課題《大型鐵路梁場規劃建設及預制一體化智能建造關鍵技術研究》項目在建設期間累計開展技術攻關10余項,取得專利30項,培養技能人才百余人,王崢巖、張達志也被聘為中國施工企業管理協會科技專家。當最后一榀箱梁澆筑完成的瞬間,00后技術員陳宣名在朋友圈寫道:“青春澆筑鋼鐵長龍,奮斗繪就交通強國。”這或許正是水電五局人最樸素的告白——用自強不息跨越天塹,以勇于超越續寫傳奇。 夕陽西下,青年技術員李殿航將無人機升空拍攝。鏡頭里,智慧梁場與萬畝麥田相映生輝,數字化設備在暮色中閃爍如星。“我們澆筑的不是混凝土,而是通向未來的軌道。”他在工程日志上寫道。遠處,新型架橋機已在地平線上展開臂膀,建設者們收拾行囊的身影,漸漸融入魯西平原的春靄。 此刻的臨清大地,智慧建造的種子正破土拔節。當未來的列車風馳電掣般掠過這片沃野,乘客們或許看不見梁場中流淌的數據洪流,但飛旋的車輪必將銘記:這里有一群用創新突破邊界、以匠心雕琢時代的五局人,他們以央企的赤子之心,在新時代的考卷上寫下了力透紙背的答案,在春天的故事里寫下了“智造強國”的最美注腳。 |

|||||

|

【打印】

【關閉】

|

|||||

|

|